Text: Arthur Bach

Mit rund 150 Exponaten von der Antike bis zur Gegenwart widmet das Museum Barberini in Potsdam dem Einhorn die bislang umfassendste Ausstellung seiner Art. Die Schau zeigt zwischen mittelalterlicher Theologie, Symbolismus und Popkultur, warum das Einhorn zum Spiegel unserer Sehnsucht geworden ist – und wie sich ein nie existierendes Wesen so tief ins kulturelle Gedächtnis einprägen konnte.

Ein kosmisches Fabelwesen – von der Antike bis TikTok

Kaum ein anderes Tier, das es nie gab, hat die Kunstgeschichte so nachhaltig geprägt wie das Einhorn. Schon in antiken Quellen bei Plinius dem Älteren oder Claudius Aelianus wird ein einhörniges Wesen beschrieben – halb Pferd, halb Ziege, mit Elefantenfüßen und einem Horn auf der Stirn. Noch älter sind Darstellungen aus der Indus-Kultur, etwa kleine Tonsiegel mit einhornartigen Tieren, die über 4000 Jahre alt sind. Auch in Persien und China taucht das Motiv auf, als Sinnbild königlicher Tugend oder seltener Erscheinung. Über Handelswege und mythologische Überlieferungen fand das Einhorn schließlich seinen Weg nach Europa, wo es im christlichen Mittelalter zum Symbol der Reinheit und Jungfräulichkeit wurde. Nur eine Jungfrau könne das wilde Tier zähmen, so die Legende – eine Allegorie auf Maria und Christus, die sich schnell in der Buchmalerei, Skulptur und Teppichkunst verbreitete.

Das Museum Barberini begibt sich auf Spurensuche.

Mit der Ausstellung „Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst“ präsentiert das Museum Barberini in Potsdam nun die bislang umfassendste museale Annäherung an diesen Mythos. Rund 150 Werke aus vier Jahrtausenden, darunter Gemälde, Tapisserien, Skulpturen, illustrierte Handschriften und Videoarbeiten, zeichnen ein verblüffend vielschichtiges Porträt. Über 80 Leihgeber aus 16 Ländern haben Exponate beigesteuert, von denen viele erstmals in Deutschland zu sehen sind. Kurator Dr. Michael Philipp beschreibt das Einhorn als „Paradebeispiel künstlerischer Imagination: ein Wesen, das nie existierte und doch ein festes Bild in unseren Köpfen hinterlassen hat.“

Die in Kooperation mit dem Musée de Cluny in Paris entstandene Schau (die ab März 2026 in Paris gezeigt wird) spannt den Bogen von der mittelalterlichen Symbolik über die naturkundlichen Deutungen der Frühen Neuzeit bis zur modernen Popästhetik.

Ein besonderer Höhepunkt ist ein fünf Meter langer Wandteppich aus der St.-Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel – eine „Einhornjagd“, die im 15. Jahrhundert entstand und eigens restauriert wurde. Das prachtvolle Textil zeigt das Fabeltier im Schoß einer Frau, umringt von Hunden und Jägern – ein rätselhaftes Sinnbild zwischen Erlösung, Erotik und höfischem Traum.

Wandel der Erscheinung

Die Ausstellung macht deutlich, dass das Einhorn kein statisches Bild war, sondern sich immer wieder den Sehnsüchten seiner Zeit anpasste.

So erscheint es im Spätmittelalter als Symbol göttlicher Reinheit, während es in der Renaissance zum eleganten weißen Pferd mit Spiralhorn wird – ein Idealbild, das überhöhte Vorstellungen von Tugend, Schönheit und Vollkommenheit widerspiegelt.

In der Frühen Neuzeit weicht der religiöse Deutungshorizont der Faszination des Wunderbaren. Naturforscher und Mediziner untersuchen vermeintliche „Einhornhörner” auf ihre Wirkung gegen Gifte und Krankheiten. An europäischen Höfen wurden Narwalstoßzähne als Einhornreliquien gehandelt – kostbare Trophäen einer Wissenschaft im Übergang von Mythos zu Empirie.

Kunst und Projektion – große Namen, große Symbole

In den kunsthistorischen Räumen des Barberini entfaltet sich der ganze Bilderreichtum des Einhorns. Zu den frühesten und sinnlichsten Darstellungen zählt Hans Baldung Griens um 1515 entstandenes Werk „Die Jungfrau und das Einhorn“, das das Motiv der reinen Versuchung aufgreift: eine Frau, die das Tier an sich zieht – eine subtile Balance zwischen Erotik, Spiritualität und weiblicher Macht.

Albrecht Dürer zeigt das Einhorn in seinen Holzschnitten dagegen als nahezu naturkundliches Wesen, ein Mischwesen aus Glauben und Beobachtung. Arnold Böcklin erhebt es 1886 in einer melancholisch dämmernden Landschaft zur Metapher menschlicher Einsamkeit. Das ruhende Einhorn, in Nebel getaucht, scheint selbst auf die verlorene Unschuld der Menschen zu blicken.

Und in der Moderne verwandelt René Magritte das Tier in seinem surrealistischen Werk von 1964 endgültig in ein Gedankenbild: Dem Einhorn wächst kein Horn, sondern ein architektonischer Turm – das mythische Tier als Bauwerk des Bewusstseins.

Von der Heilkraft zur Pop-Ikone

Ab dem 19. Jahrhundert wird das Einhorn zum Symbol romantischer Sehnsucht und später zum Emblem des Außenseitertums. Künstler:innen wie Angela Hampel oder Olaf Nicolai knüpfen an diese Tradition an: Hampel verwandelt das Tier in ihrer „Einhornfrau“ (1983) in eine kämpferische, selbstbestimmte Figur – eine feministische Umkehrung der alten Jungfrauen-Legende. Nicolai spielt in seiner Videoinstallation If You Can’t See the Unicorn (2024) dagegen mit dem Unsichtbaren. Das Einhorn wird zum Bild für unsere kollektive Sehnsucht nach dem Wunderbaren in einer entzauberten Welt.

Im 20. Jahrhundert betritt das Einhorn schließlich die Popkultur – von der symbolistischen Malerei über Fantasy-Filme bis zur queeren Ästhetik. Zwischen Glitter und Ironie steht es heute zugleich für Hoffnung und Überdruss, für Utopie und Überreizung.

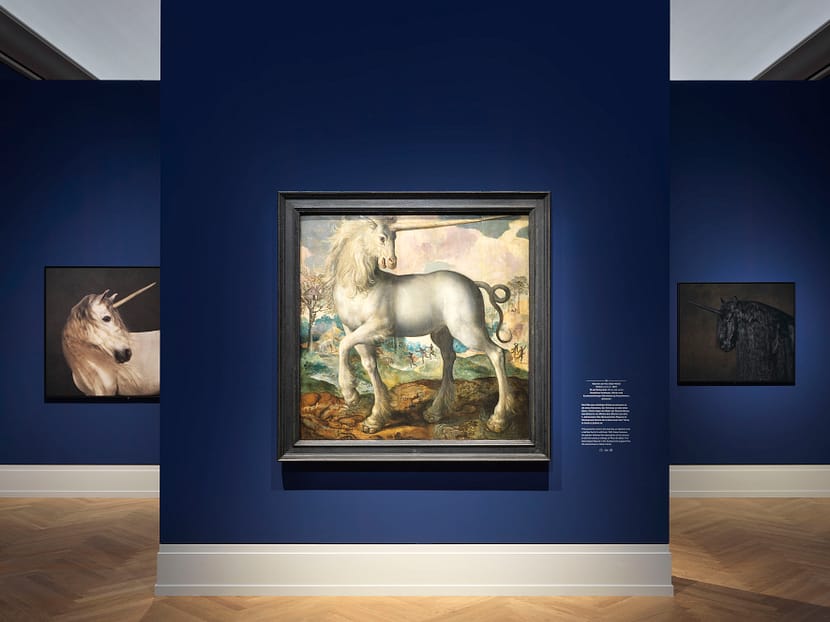

Das Museum Barberini inszeniert diese Geschichte atmosphärisch dicht: Mit dunkelblauen Tapeten versehene Räume und gezielte Lichtakzente lassen die Besucher von Objekt zu Objekt wandeln. Der begleitende Katalog, herausgegeben von Michael Philipp, versammelt auf über 400 Seiten kunsthistorische, theologische und kulturwissenschaftliche Beiträge und ist ein Handbuch für alle, die tiefer in das Phänomen eintauchen möchten.

Die neue Ausstellung des Museums Barberini eröffnet einen magisch-kunsthistorischen Kosmos voller Überraschungen und schickt die Besucher auf eine Reise durch Träume, Sehnsüchte und (Alp)traumata des Menschseins. Das Fabelwesen, das einst für Reinheit stand und später für Sehnsucht, Hoffnung oder Ironie, spiegelt unsere wechselnden Vorstellungen von Vollkommenheit, Transzendenz und Menschlichkeit wider. Dabei entpuppt sich das Einhorn als Spiegel des jeweiligen Zeitgeistes und als universeller Projektionsraum für das Unmögliche. Wer die Welt nach dem Ausstellungsbesuch „mit verzauberten Augen“ verlässt, hat es verstanden. Das Einhorn sind wir – immer auf der Suche nach dem Wunderbaren.

Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst

Museum Barberini Potsdam, bis zum 15. Februar 2026. Katalog: 400 Seiten, hrsg. von Michael Philipp (Prestel Verlag), Infos: www.museum-barberini.de

Titelbild: Maerten de Vos

Einhorn, 1572, Öl auf Eichenholz, 137 × 136,5 cm, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, © Photo: Ulrich Pfeuffer